|

|

|

HOME > バックナンバー > 24/6月記事

「小麦粉(国内製造)」巡り、消費者庁と意見交換会 2024年5月28日(火)、衆議院第一議員会館大会議室にて「輸入原料で「国内製造」って何?」(主催:食品表示問題ネットワーク)と題して意見交換会が開催された。

電通調査、食品に「国産」と書いたら83%の消費者が買う

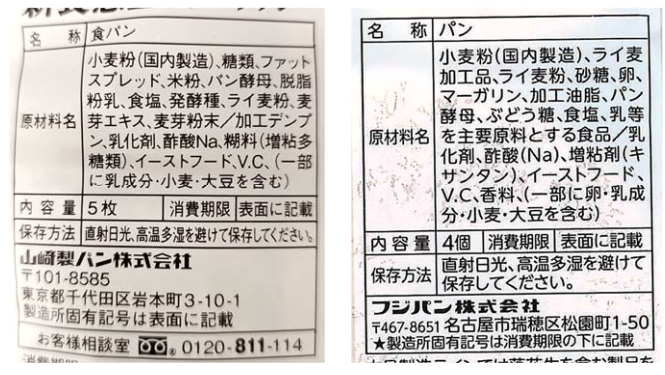

現在、食品のラベルの原料欄に 「小麦粉(国内製造)」という表記を見かけることが多い。この「国内製造」を多くの消費者が国産原料と誤解しているという。こうした原料原産地表示制度の改善を巡り、消費者庁と意見交換会がもたれた。 原宿と阿佐ヶ谷で「小麦粉(国内製造)」の表記に対して消費者にアンケートを行ったところ、約3割が「国産小麦」と答え、以下、「輸入小麦」と「生産地はわからない」がほぼ3割づつを占めたという。 冒頭、山田正彦元農水大臣が同会の発足の経緯について、次のように述べた。 「食品表示問題ネットワークを2年前に立ち上げた。無添加食品の表示、化学調味料の不使用を消費者庁が法律ではなく、単なる消費者庁の内部のガイドラインだけで取り締まるということなったため、急遽この会を作り、126の団体と一緒に活動している。こうした中、国内製造という表示が目にあまるようになってきた。アメリカ産、カナダ産のなたね油なのに国内製造、アメリカ産の小麦なのに国内製造、どんどんそういう表示になっている」 ちなみに、2013年に食品表示法という法律ができた。その際、電通の調査で、食品に「国産」と書いたら83%の消費者がそれを買うという統計が得られたという。 この「国内製造」表示については、あたかも「国産」であるかのごとく、消費者の誤認を招きがちだ。 「食品表示法ではすべての食品に原料原産国の表示義務が課されている。それがいつの間にか単に国内製造で足りるような食品表示基準になっている。これは国会の審議がなされていない。消費者庁がこれを見直すという約束だったが、最近になってそれはしないと言い始めた」(山田氏)という。

次いで、山田勝彦衆議院議員(立憲民主党)が「小麦粉(国内製造)」という表記に対し、これまで消費者庁に問題提起を行ってきたとし、次のように述べた。 日本の小麦の自給率は13%、国内製造の表記の矛盾

また、田村孝明衆議院議員(日本共産党)は輸入依存や小麦粉の不当表示の疑い、安全性の問題について次のように述べた。 食品表示問題ネットワークでは、2024年5月20日付けで、消費者庁食品表示課宛てに、「原料原産地表示に関する公開質問」を送付している。質問と回答は以下の通り。 [質問事項] (1) 原料原産地表示は、 輸入原料であっても国内製造と表記されています。そのため多くの消費者が国産原料と誤解しています。 国産品を食べたいとの消費者の思いを裏切るばかりでなく、輸入原料を使用している商品があたかも国産原料を使用しているかの優良誤認をまねいています。現行の原料原産地表示は弊害が多く、そのために被害にあっている消費者が多数発生していることについて、貴庁はなぜこの状況を放置しているのでしょうか? 回答: 原料原産地表示の対象となる重量割合上位1位の原材料が加工食品の場合、原産地として製造された地名を表示することとしている趣旨は、その原材料となった加工食品の製造に使用されている原材料の調達先が変わることや、当該加工食品の生鮮原材料まで遡って産地を特定することが困難なことによるものです。 他方、加工食品の原材料であっても、客観的に確認できる場合には、生鮮原材料の原産地まで 遡って表示するとは可能としております。 このような制度の仕組みについては、 消費者向けのパンフレット及びチラシの作成、食品表示制度に 係る消費者セミナーの開催などにより、周知・普及を行ってきたところであり、引き続き、制度の普及・ 啓発を図ってまいりたいと考えております。 [質問事項] (2) 消費者にとって弊害のある表示制度について改善していくのであれば、今後どのようにして改善していくのか、その内容、方向性をお示しください。 回答:原料原産地表示制度については、 消費者の意向や事業者の実行可能性等を踏まえながら検討して参ります。

|

|

Copyright(C)GRAPHIC ARTS CO.,LTD. All rights reserved.

|